-

98

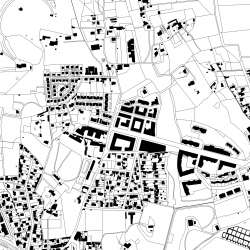

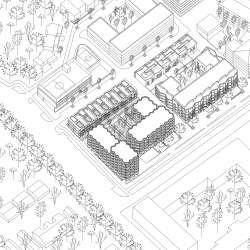

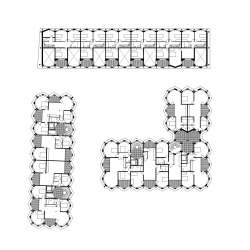

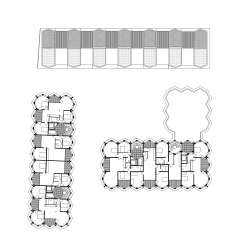

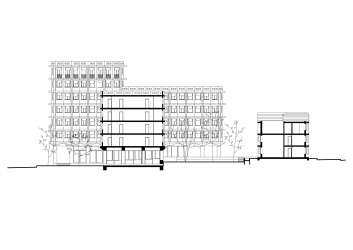

SATORY

Versailles (Fr)LieuVersailles (Fr)PhaseConcours 2024 -

97

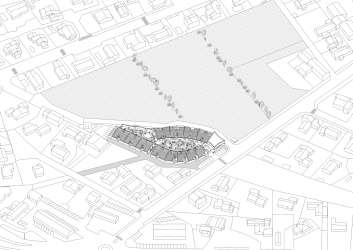

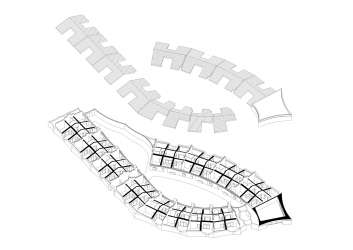

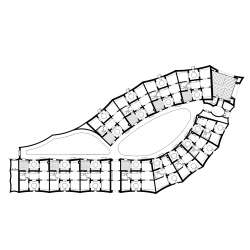

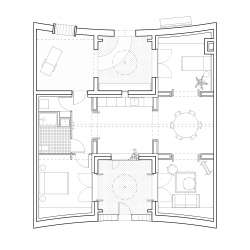

ROQUEFORT LA BEDOULE

Roquefort la Bedoule (Fr)Maître d’ouvrageSB2SLieuRoquefort la Bedoule (Fr)MandataireEGRPhaseEn cours -

96

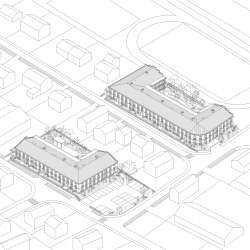

BOUGAINVILLE

Marseille (Fr)Maître d’ouvrageEuromediterranéeLieuMarseille (Fr)MandataireRAUMMissionComplètePhaseEn cours -

94

FIRMINY

Firminy (Fr)Maître d’ouvrageVille de FirminyLieuFirminy (Fr)MandataireEGRPhaseConcours 2024 -

90

CAUVI PROUVE

Grasse (Fr)Maître d’ouvrageSOGEPROMLieuGrasse (Fr)PhaseConcours 2024 -

88

SIX FOURS

Six Fours (Fr)Maître d’ouvrageCDC HABITATLieuSix Fours (Fr)MandataireEGRMissioncomplètePhaseen cours -

87

VILLENEUVE

VILLENEUVEMaître d’ouvrage3F SUDLieuVILLENEUVEMandataireConcorde mandataires / EGR associésMissioncomplètePhaseen cours -

82

SAINTE-MARTHE

sainte-marthe (fr) -

81

SAINT-EUTROPE

Aix en Provence -

80

GIGNAC

gignac (fr) -

78

FOS

fos-sur-mer (fr) -

77

EYRAGUES

eyragues (fr) -

61

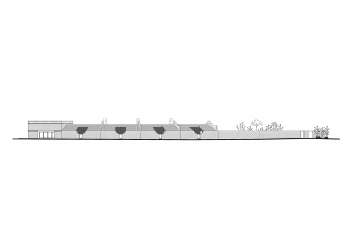

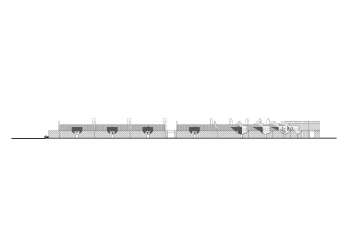

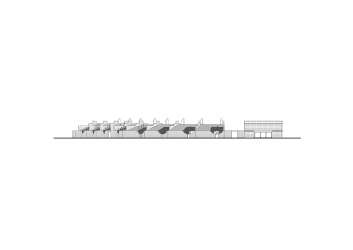

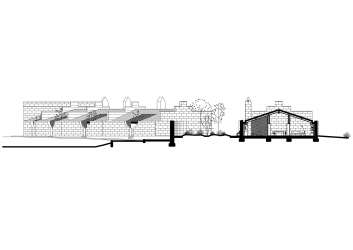

LASCOS

Martigues (FR) -

72

ROQUEBRUNE

roquebrune (fr) -

68

BRIGNOLES

Groupe scolaireBrignoles (FR) -

70

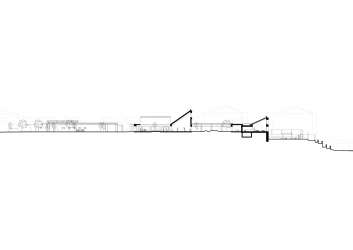

LAFITE ROTHSCHILD

Restructuration des chais de Château Lafite RothschildPauillac (FR)ProgrammeRestructuration des chais de Château Lafite RothschildMaître d’ouvrageDomaine Lafite RothschildLieuPauillac (FR)Budget25 000 000MandataireBQA (mandataire) / EGR (associés)ÉquipeBATISERF, TRIBU, ÉNERGIE CONCEPT, ELITHISMissionMission complètePhasechantier en cours -

73

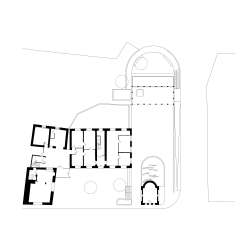

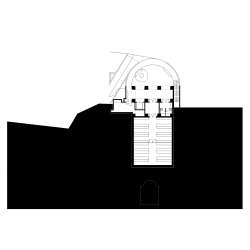

CARMELITES

25 logementsMarseille (FR)Programme25 logementsMaître d’ouvrageCitimotionLieuMarseille (FR)Surface1 470 m²Budget2 200 000MandataireEGRÉquipeING 84, NOVACERTMissionMission complètePhasearrêté -

74

COUDOUX

Espace culturel et polyvalentCoudoux (FR) -

67

BAUDELAIRE

15 logementsMarseille (FR) -

60

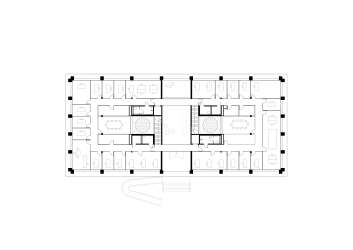

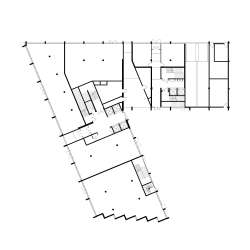

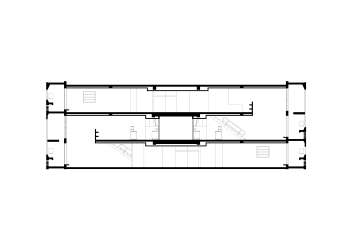

MONOD

BureauxPierrelatte (FR)Le projet prend place dans une zone industrielle dont l’aménagement n’a connu aucun plan général. Nous nous plaçons donc dans une situation existante flottante au milieu d’une zone construite par des hangars et des bâtiments de bureaux qui sont eux aussi des hangars. Nous proposons d’intervenir ici en ordonnant la parcelle par un édifice qui offre une grande frontalité à l’espace. L’ordre que celui-ci impose est lié à son expression. L’expression d’un système constructif rationnel sous la lumière. Par un jeu subtil sur la forme et les proportions le bâtiment parvient à capter une gravité nécessaire à la mise en ordre du contexte. Ainsi le projet dépasse sa dimension privée et s’évertue à jouer un rôle public. L’accent étant porté aussi sur le dessin des parties communes du projet.

ProgrammeBureauxMaître d’ouvrageCommande privéeLieuPierrelatte (FR)Surface1 360 m²Budget2 500 000MandataireEGRÉquipeSP2I (BET TCE)MissionMission complètePhaselivré 2021PhotosGiaime Meloni (maquettes), Agathe Rosa (chantier), Maxime Delvaux (in situ) -

59

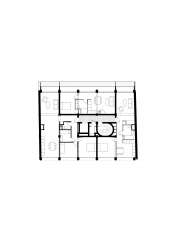

BAYADÈRE

16 logementsAntibes (FR)La parcelle de projet se trouve entre un bâtiment récent très expressif et un bâtiment plus silencieux des années 1970. Afin de relier ces deux expressions aux caractères très différents, nous proposons un édifice unitaire qui tente de fabriquer un trait d’union tout en proposant une continuité construite par la mise en place d’une structure répétitive conférant au projet une unité certaine. Le corps du bâtiment est construit par une structure rationnelle qui permet de créer des logements traversants, desservis par des espaces extérieurs. Le plan général met en place une bande centrale dans laquelle sont positionnés l’ensemble des espaces servants, pièces humides et fluides. Ainsi l’approvisionnement et l’évacuation en sont rendues plus aisées. Cette bande centrale est marquée dans l’espace par les murs et les retombées de poutres. L’aspect traversant des logements se perçoit à chaque fois à travers une succession de cadres dessinés par les parois. Dans un contexte de centre ville dense, la proposition formulée ici réside dans la fabrication de paysages intérieurs aux logements puisque les vues extérieures ne peuvent participer à la qualification des espaces.

Programme16 logementsMaître d’ouvrageSophia Antipolis HabitatLieuAntibes (FR)Surface927 m²Budget1 600 000MandataireEGRÉquipeSEEI, SOGEC, A2MS (acoustique)MissionMission complètePhaseLivré 2025PhotosGiaime Meloni (maquettes) -

53

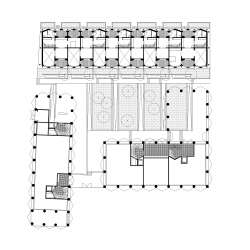

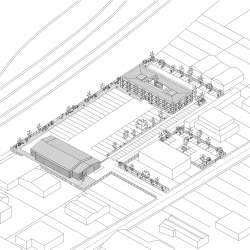

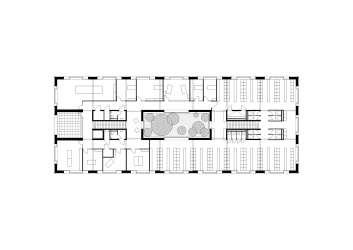

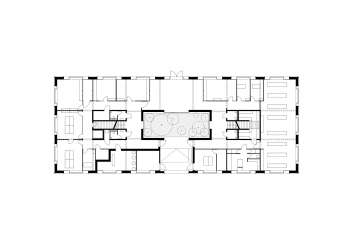

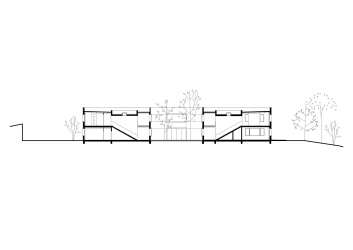

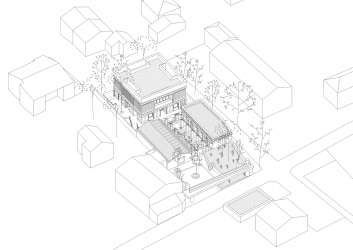

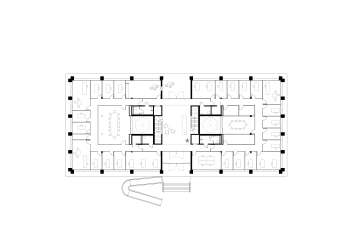

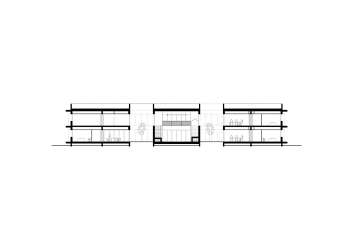

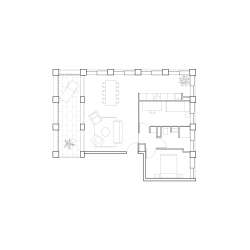

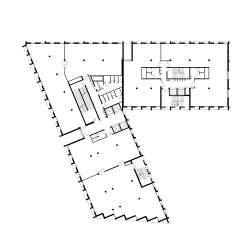

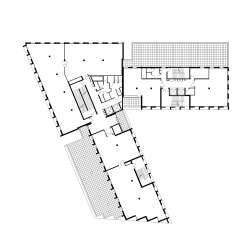

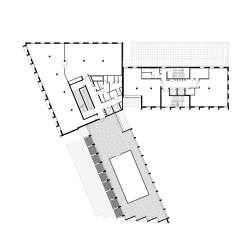

EUROCOPTER

Bureaux, école de formationMarignane (FR)Le projet prend place sur le site d’Airbus Helicopter dans un vide limité par des hangars industriels à l’échelle monumentale. L’école de formation prend place au centre de ce système et doit se confronter à cette échelle. Une école dans un site privé doit jouer le rôle d’une centralité, d’un point de rencontre. Le projet propose de répondre à ces caractéristiques du site et au programme par l’affirmation d’une structure monumentale au dessin élégant. Il cherchera à avoir une présence forte, capable de devenir un point de repère identifiable par son architecture. La rationalité de la structure permet de trouver un aménagement flexible aux usages et de prévoir plusieurs vies à cette école. Par les proportions, la recherche de l’harmonie dans la composition, nous recherchons une réduction de la forme afin de ne pas surajouter une écriture parmi les multiples écritures du site, mais bien un instant de calme.

ProgrammeBureaux, école de formationMaître d’ouvrageAirbus HelicoptersLieuMarignane (FR)Surface300 m²Budget1 000 000MandataireEGRÉquipeTravaux du Midi / VinciMissionConception-réalisationPhaseConcoursPhotosGiaime Meloni (maquettes) -

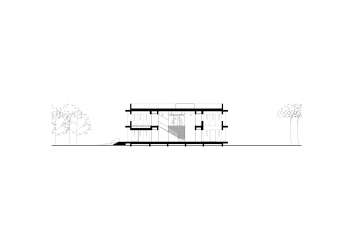

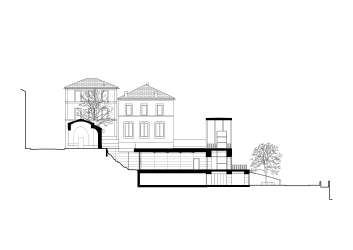

50

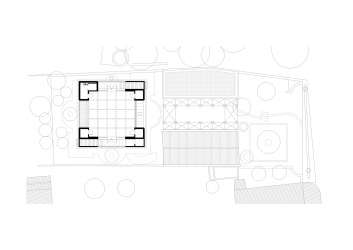

BIOT

Extension de la mairieBiot (FR)L’extension se développera sous le niveau du parvis. Le toit constituera un nouveau sol dans la continuité de la place publique. Il mettra en évidence, en perspective, la chapelle Saint-Roch comme articulation et patrimoine historique. Cette continuité de sol portera le regard vers les vallons, vers le Nord-Est. Ce belvédère trouvera à son extrémité un ascenseur visible comme un campanile, unique émergence sur la place avec la chapelle, qui permettra de relier le niveau de la place avec le niveau du parking des Bâchettes.

ProgrammeExtension de la mairieMaître d’ouvrageCommune de BiotLieuBiot (FR)Surface1 300 m²Budget1 550 000MandataireEGRÉquipeLe BE (BET TCE)MissionMission complètePhaseLIVRÉ 2021PhotographeAgathe Rosa (chantier), Giaime Meloni (maquettes, in situ) -

48

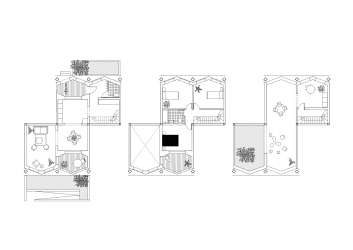

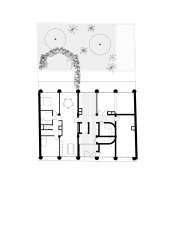

BRUYÈRES

Maison individuelleEguilles (FR)Ce projet nait du besoin d’un client de construire une annexe à son habitation, dans laquelle placer un studio, des chambres d’amis ainsi qu’un bureau. La proposition que nous formulons est de ne pas rajouter un volume autonome sur le terrain mais au contraire de venir dialoguer avec le poolhouse que nous avons par ailleur rénover. Cette nouvelle construction venant se mettre en relation avec l’existant en prenant la forme d’un C, dessine un patio, une cour qui dessert et apporte la lumière à toute cette nouvelle habitation. Ainsi dans son usage ce bâtiment trouve une certaine autonomie par la création de son patio, espace calme et qui lui est propre, alors qu’il vient composer avec l’existant afin de préserver les qualités paysagères de ce terrain plantés de beaux arbres de hautes tiges.

ProgrammeMaison individuelleMaître d’ouvrageCommande privéeLieuEguilles (FR)Surface120 m²Budget320 000MandataireEGRMissionMission complètePhaseLIVRÉPhotosGiaime Meloni (maquettes, in situ) -

46

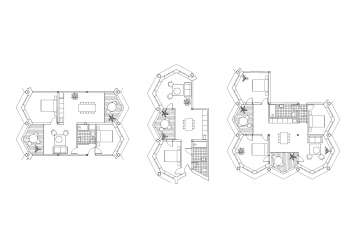

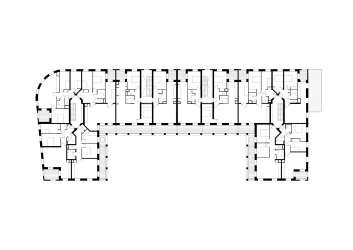

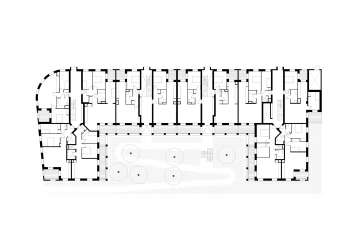

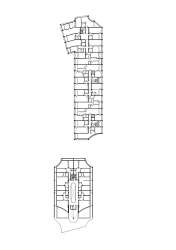

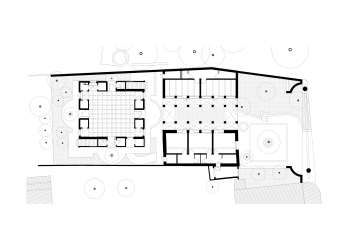

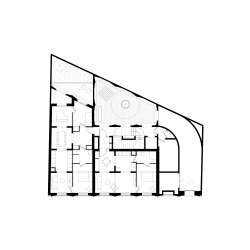

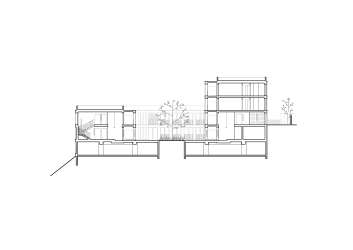

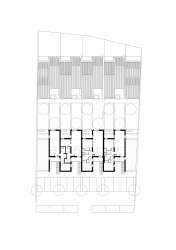

MARCEL CERDAN

22 logements collectifsLes Pennes-Mirabeau (FR)La parcelle sur laquelle prend place le projet se trouve en plein cœur d’une zone pavillonnaire de la commune des Pennes Mirabeau. La parcelle se trouve face à une vue dégagée sur le paysage, dans une topographie marquée. Aucune continuité construite n’est ici possible. Le projet va donc chercher à composer avec les éléments paysagers et construits à proximité. Seules accroches pour le projet afin de se mettre en relation avec le « déjà-là ». L’église, élément patrimonial, point de repère dans la commune, qui se trouve sur la parcelle voisine sera pour le projet l’élément fort auquel venir se lier. Le projet s’ancre dans la pente. Dégage des vues vers le paysage au sein des appartements pour la plupart traversant. Puis afin de se mettre en relation avec l’église, la géométrie du projet se déforme et vient faire entrer le chœur de l’église dans la cour commune du projet. Ainsi la toile de fond à tous les logements, et à la cour, devient l’église. L’ambition du projet est donc de trouver une légitimité d’implantation dans ce site en prenant en considération ses caractéristiques construites et paysagères. Cependant l’ambition affirmée, qui dépasse la simple question du projet et de notre parcelle, est celle de mettre en valeur un élément patrimonial, de lui créer un espace public qui se dessine autour de lui, afin que ce que nous avons initié au sein de ce projet, se propage et redonne à ce point de repère de la force urbaine capable de réorienter le dessin de la commune des Pennes Mirabeau. Ce point de départ va dessiner le projet. Au centre une cour. Autour de la cour les terrasses. Donnant sur les terrasses les espaces de jour. Et en périphérie les pièces d’eau ainsi que les chambres. Tel une onde qui se propage, la logique du plan tente de suivre l’ambition publique du bâtiment. La neutralité recherchée en façade par cette trame structurelle affirme que la ville ne doit pas être fabriquée d’évènements mais plutôt par des éléments contextuels, simples, « sages ». Cette structure épaisse dessine toutes les élévations du bâtiment. Son dessin naît de la lumière et d’une nécessité à assumer son rôle public. Une attention est portée sur les parties communes jouissant toutes d’espaces traversant et d’une double hauteur. La continuité urbaine autrefois construite devient alors spatiale.

Programme22 logements collectifsMaître d’ouvrageLogiremLieuLes Pennes-Mirabeau (FR)Surface1 235 m²Budget2400000MandataireEGRÉquipeStrada (BET TCE), A2MS (acoustique)MissionMission complètePhaseLivré 2025PhotosGiaime Meloni (maquettes), Agathe Rosa (chantier) -

40

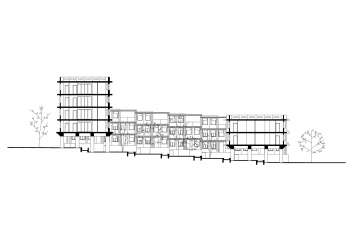

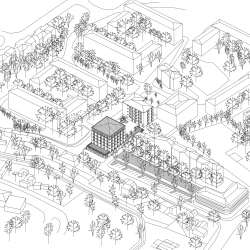

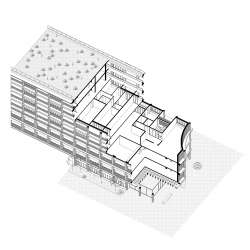

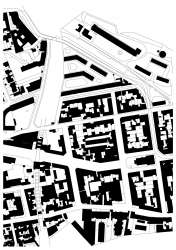

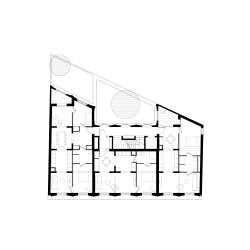

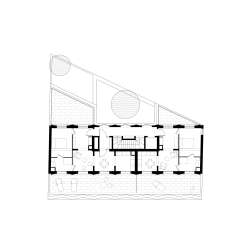

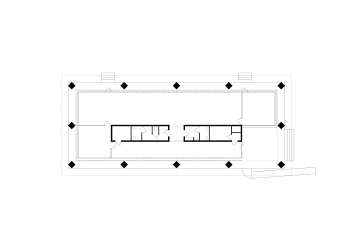

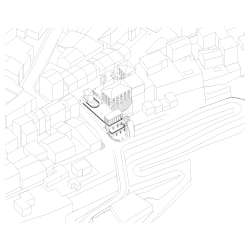

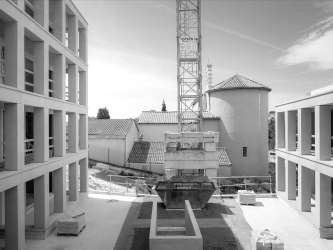

ALLAR

Bureaux, activitésMarseille (FR)Le projet vient conclure tout un ilôt construit dans Euroméditerranée II, extension de la ville de Marseille vers le nord. Ce bâtiment de bureaux jouit d’une position stratégique car forme la nouvelle porte d’entrée de la ville tout en bénéficiant d’un panorama exceptionnel sur la mer. L’édifice doit donc composer avec ces forces paysagères qui font de ce bâtiment une nouvelle pièce dans le profil de la ville. Son architecture travaille sur une structure rationnelle abstraite qui prend sa réalité dans son épaisseur en fonction de son orientation.

ProgrammeBureaux, activitésMaître d’ouvrageEiffage ImmobilierLieuMarseille (FR)Surface12 000 m²Budget15 000 000MandataireCarta Associés / EGR co-traitantsÉquipeIngerop, EODD, LASAMissionÉtudes et suivi architecturalPhaseLivré 2023PhotosGiaime Meloni (maquettes), Agathe Rosa (chantier) -

39

VÉDRINES

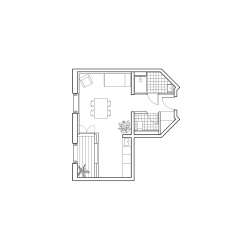

Réhabilitation d’une villaMarseille (FR)La maison existante délaisse son rez-de-chaussée pour habiter principalement l’étage. Le niveau bas vieillissant n’offre pas de grandes qualités malgré ses multiples expositions et le jardin attenant sur les quatre côtés. L’objectif du projet est de créer un appartement indépendant en rez-de-jardin. Une séquence d’entrée crée la distribution des différents niveaux et d’un espace de travail. Un travail subtil a permis la création d’un ensemble menuisé partitionnant l’espace. Il sépare la partie nuit de la partie jour. Le linéaire développé par le meuble permet d’y intégrer une série de rangements et les éléments de cuisine. Le séjour est libéré de toutes contraintes et s’ouvre dans trois directions, bénéficiant des expositions Nord, Sud et Ouest, et d’une relation privilégiée au jardin.

ProgrammeRéhabilitation d’une villaMaître d’ouvrageCommande privéeLieuMarseille (FR)Budget120 000MandataireEGRMissionMission complètePhaseLivré -

28

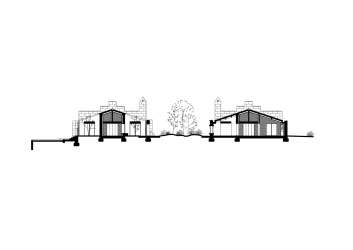

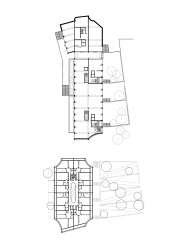

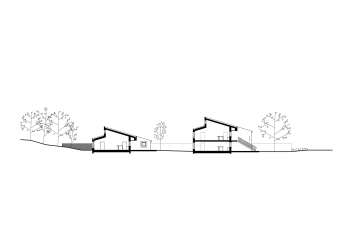

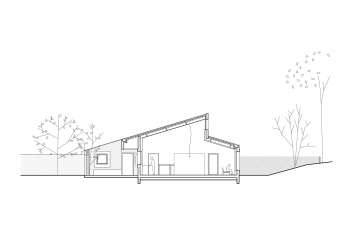

SOULÉAIRES

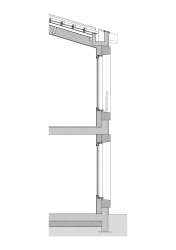

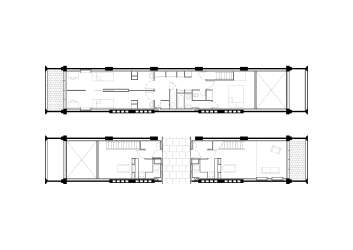

12 logements sociauxJouques (FR)Le terrain d’implantation, en périphérie du centre ancien du village de Jouques, profite d’un paysage de campagne plutôt préservé qui possède un caractère tout provençal. Structuré par des murs de soutènement, le site est marqué par des lignes horizontales très fortes dans le grand paysage. La volonté première du projet est de s’inscrire dans ce paysage en réinterprétant le vocabulaire existant du lieu. Les logements se développent en bande par la création de longs murs horizontaux : la structure. Formés par deux corps de bâtiments distincts, les volumes fabriquent au centre un vide, grand jardin partagé sur lequel s’oriente l’ensemble des habitations. Les logements bénéficient tous d’espaces traversants, avec des séjours profitant de l’exposition au Sud et d’une cuisine avec vue sur des champs de lavande. Ils profitent également d’une réelle générosité des ouvertures, dont des souléaires, apports de lumière zénithale, permettant d’illuminer la partie centrale des séjours.

Programme12 logements sociauxMaître d’ouvrageFamille et Provence HabitatLieuJouques (FR)Surface810 m²Budget1 340 000MandataireEGRÉquipeSP2I (BET TCE), A2MS (acoustique)MissionMission complètePhaseLivréPhotographesAgathe Rosa (chantier), Giaime Meloni (maquettes, in situ) -

23

227

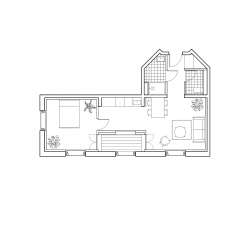

Réhabilitation d’un logement à l’unité d’habitation Le CorbusierMarseille (FR)Les travaux de remise en l’état d’origine de ce logement ont nécessité préalablement une analyse très précise du bâtiment à toutes les échelles. L’essentiel du travail a résidé dans un travail quasi « archéologique » afin de retrouver les qualités d’Habiter d’origine. Ici, il s’est agi de retrouver les couleurs initiales du logement telles que les avait imaginées Le Corbusier. Les travaux ont aussi porté sur la mise aux normes de l’appartement ainsi que la substitution des équipements sanitaires. Revivre au plus près d’une idée de l’habitat sous le soleil de Marseille

ProgrammeRéhabilitation d’un logement à l’unité d’habitation Le CorbusierMaître d’ouvrageCommande privéeLieuMarseille (FR)Budget50 000MandataireEGRMissionMission complètePhaseLivréPhotosGiaime Meloni (in situ) -

20

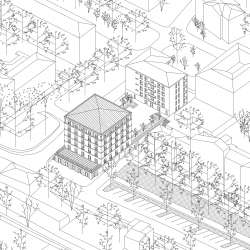

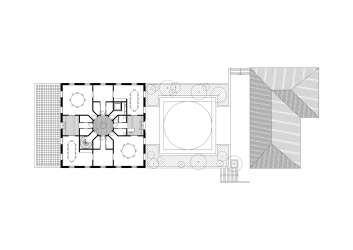

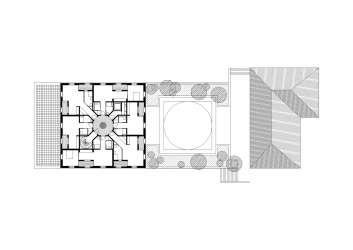

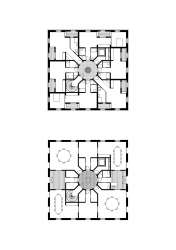

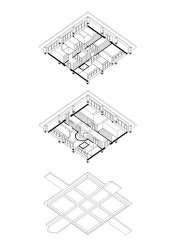

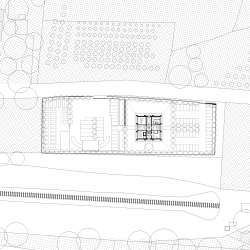

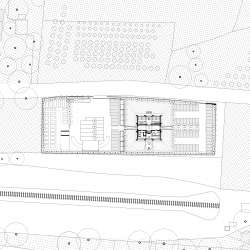

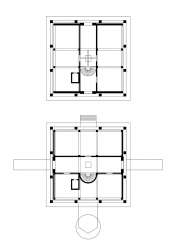

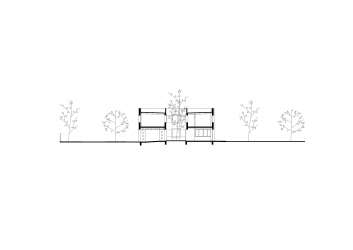

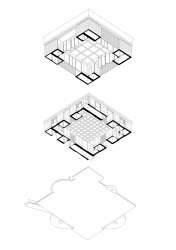

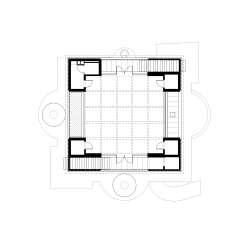

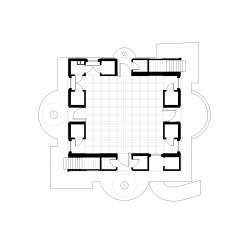

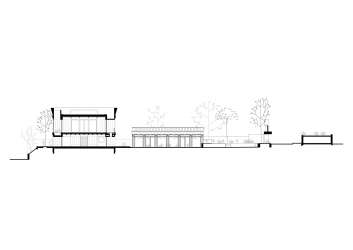

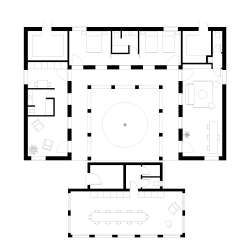

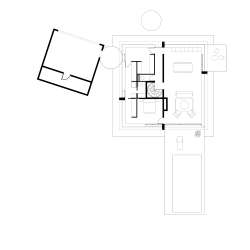

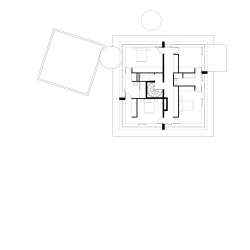

ABADIE

Maison individuelleLourdes (FR)Cette villa s’installe dans une zone pavillonaire en périphérie de la commune de Lourdes. L’impossibilité réglementaire d’installer un réel rapport à l’espace public oblige à repenser le projet dans sa forme et sa structure. La volonté, ici, est d’offrir à l’objet quatre façades publiques, qui s’adressent au paysage, à l’espace qui l’entoure afin de devenir un point remarquable dans l’ensemble. Nous travaillons sur la dualité orienté-non orienté afin d’affirmer le statut privé de la maison en orientant l’espace majeur vers la vue principale, et tenter de faire rayonner la géométrie du carré par un décalage de la structure sur les façades latérales.

ProgrammeMaison individuelleMaître d’ouvrageCommande privéeLieuLourdes (FR)Budget600 000MandataireEGRMissionÉtudesPhaseLivré